カテゴリー ~ コンサルティング

イイ感じだなぁと思えるチームとは

皆さん、こんにちは!

株式会社チームのちから

店長養成道場 道場主の

植竹剛です。

これいろいろなバロメータが

あると思うんです。

・笑顔あふれる(本当の)

・明るく大きな声がたくさん

・利他心(※1)旺盛

(※1)自己の利益よりも、

他者の利益を優先する考え方。

とまあこのような状態は

幸せだなーと感じるホルモン

「セロトニン」もたくさん。

実は私、もう一つ特徴が

あると思っています。

それは、

発言や報告連絡相談など

コミュニケーションが

「具体的」であることです。

抽象的だと

・案件の肝を理解していない(かも)

・ごまかし風に煙に巻く傾向になりがち

・自分は理解しているように思わせる恣意的感

というように要は「風通しが悪い」チームに

なってしまうと思うんです。

だからと言って、何でも会話で

解決を図ろうとするのも大人げない。

相手の手を止めさせても、

延々としゃべっている

40代男性を見ると、さすがに

げんなりします。

これはマナーの一環として、

⇒その場で表層だけ聞き、後は自分で調べる。

⇒一般論を理解後、内容と合っているかを聞く。

⇒調べもしないのに必要以上に聞くのは相手の時間を奪っているという理解をしている。

⇒一度聞いたことは忘れない。

というようなことが必要なんだと

おもうのです。

マナーを調べると「礼儀」「作法」。

もう少し調べたくなり、

NHK放送文化研究所より引用しますと、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まず「マナー」ということばは、社会・集団全体として気持ちよく過ごせるような行動の取り方だと言うことができます。たとえば「交通マナー」という言い方があります。これは、「交通ルール」のように違反したら罰せられるものではありませんが、「交通マナー」を守ることによって、歩行者と車の双方が全体として円滑に過ごすことができるようになります。「喫煙マナー」「(携帯電話の)マナーモード」なども、これと同じたぐいのものです。また「テーブルマナー」のように、そうすることが望ましいとされている「作法」のようなものを言い表す場合もあります。

一方「エチケット」ということばは、いま目の前にいる相手が不快な気分にならないようにする「気配り」の実践のことだと言えます。最近のことばでは「ネチケット」という言い方がありますが、これはネット上のメールや電子掲示板などを見た人が不快な気持ちにならないようにすることを言い表したものです。また、「咳(せき)エチケット」(咳が出るときには口に手を当てたりマスクをしたりすること)のように、おもに衛生的なものにかかわる場合にもよく使われます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なるほどなるほど!さすがNHK。

二つをまとめる日本語を

思い付きました。

「配慮」かなと。

飛躍させると

・配慮は予測することが大切。

⇒周囲の観察と初動スピードの訓練が必要

という関連を思いつきました。

また、最近よく使う言葉の「素養」の意味は、

「『普段から養い身に付けた教養や知識、たしなみ』という意味があり、『常日頃の学習などによって身に付けた教養や技能、たしなみ』を表す語」でした。

とすると、

幼少期の家庭教育のせい

ばかりせずとも常日頃を

会社で実践するように

すれば良くなりますね!

これはチャンス!

イイ感じのチームづくりの

一案にいかがでしょうか。

さぁて!

週末も仕事に遊びに

充実した一日を!

株式会社チームのちから

代表取締役 植竹剛

業務外でもやらねばならぬ

皆さん、こんにちは!

株式会社チームのちから

店長養成道場 道場主の

植竹剛です。

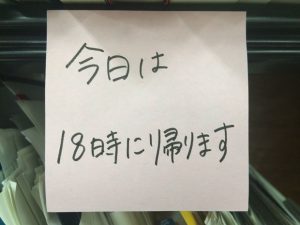

定時まで仕事(今をこなし)、

終わらず仕事(今の今をする)。

定時から仕事(今を最速でこなし)、

時間内で仕事(将来をつくる)。

GoogleやLINEでは、

仕事は時間内に終わらせて

さらに時間内で新規事業を

考える時間に充てています。

でも普通企業はそのような

余裕はありません。

もちろん、その余裕をつくれた

前出の企業は素晴らしいです。

でもそうならない企業は

「なるしか」ありません。

でもこれ、やらされ感だけだと

まーきついんです。

メンタルもフィジカルも。

それでも・・・!

と奮起してきたことも

私はありました。

気合いと根性はあったので(笑)。

でもあえて、なんでこんなことを

申し上げるかというと、

私は悪い例だから。

そうです。出たくないなら

出たくないと言った方が

私個人も組織も良い方向に

行くはずなのです。

でも、終身雇用が当たり前の

最終期に就職した私は

そう言える勇気がありませんでした。

そんな過去があっての今、

プロジェクトを進めていると

如何にも・・・という言動が

チラホラ。。

同じところか・・・。これが現実・・・。

でも嘆いていたら当時導いて

くださった上司、先輩に

申し訳が立ちません。

上司:「植竹」

植竹:「はいっ!」

上司:「お前が俺らの立場になったときの新人のためにこのプロジェクトは成功させねばならん」

植竹:「はいっ!」

上司:「悪いが死なない程度にがんばってくれ」

植竹:「・・・」

先輩、私なら今をつくる若人を

死なせずに完遂してみせますよ(キッパリ

まぁ当時は一日3時間睡眠を6ヶ月間。

そりゃ17キロも自然に痩せますね。

さぁて!

午後もバリバリ行きましょうか!

株式会社チームのちから

代表取締役 植竹剛

仕組みを作るときのコツとは

皆さん、こんにちは!

株式会社チームのちから

店長養成道場 道場主の

植竹剛です。

キッパリと断言します。

この式は間違っています。

↓ ↓ ↓

仕組みやルールをつくる

=ルールガチガチ人間をつくる

なぜか?

会社や組織には

創業者や社長、部長

取引先、お客さまと

それぞれの想いがあります。

その想いもヒトそれぞれ。

想いのちがうヒト同士が

一緒に仕事をするには

ルールが必要なのです。

じゃあ最初は?

ハイ、社長が言うことが

ルールです。

社員が考えることを否定し、

社長が考えることを指示する。

これ、ルールをつくっている

ことと何の違いもないのです。

企業規模が小さい時、

10名以下程度で形成

されているときは

このやり方でも、ほぼ

大丈夫です。

でも、いつしか規模は拡大して、

◆いつ入社したヒトか分からない

◆えっ?いつの間にアイツ辞めたの?

なーんて事態になったら

会社としてのルールを

必ずつくらなければなりません。

そうです。

社長がその場にいない時でも

社長の意志に沿った判断が

できるルールです。

これは私が大好きな

一橋大学名誉教授の

野中郁次郎先生がおっしゃる

「守破離」の敢行なのです。

この守破離をスポーツで

例えてみましょう。

野球ならばボールの握り方

テニスならばグリップの仕方

柔道ならば受け身の種類と仕方

という基本のキが「守」の部分。

まさに守らないと上達しない

もしくは怪我をするよ、という

レベルです。

次に「破」は基本を

習得した人材が、

師匠に提言してみること。

つまり改善提案をすると

思ってください。

新しい変化球を編み出しました!

こういう戦術を思いつきました!

新しい投げ技です!

てな感じ。応用編ですね。

そして、「離」はその文字通り

離れる=独立する。

というプロセスを企業の

成長という内容にあてはめる

ことができます。

新人・新入社員は「守」。

先輩社員・上司は「破」。

部門長・役員は「離」。

社長自ら「離」を選択することも

ありますよね^^

つまり私の言う仕組みや

ルールは「守」を指します。

「破」「離」まで仕組み化

することなんてしませんし

極論できません。

基本があって応用がある。

泥臭いんですが、私は

ここを口うるさく申し上げる

コンサルです^^

さぁて!

午後もバリバリ行きましょうか!

株式会社チームのちから

代表取締役 植竹剛

コメントを投稿するにはログインしてください。